悪臭防止法に基づく臭気指数規制

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月15日更新

臭気指数規制について

平成30年11月1日から、悪臭防止法に基づく規制方法を従来の「特定悪臭物質濃度規制」から「臭気指数規制」に変更しました。

臭気指数導入の目的

「特定悪臭物質濃度規制」では、様々なにおいが混じった複合臭や、規制対象外の悪臭物質によるにおいについては対応が難しいため、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を判断する「臭気指数規制」に変更しました。人間の嗅覚で測定しているため、苦情の状況と一致しやすいなどの利点もあります。

臭気指数とは

「臭気指数」とは、臭気の強さを示す数値で、においのついた空気や水を、においが感じられなくなるまで、無臭空気(水の場合は無臭の水)で薄めたときの希釈倍率から算出した数値です。

臭気の測定方法

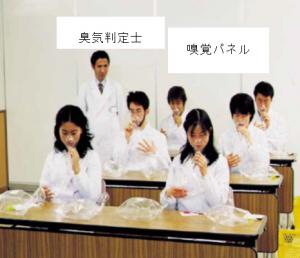

工場・事業場の排気空気や敷地境界での空気を真空ビンやバッグを用いて採集後、無臭にした空気で薄めていき、においが感じられなくなった時点での希釈倍率を求めます。

このにおいの試験を行う人(嗅覚パネル)は6人以上で行います。嗅覚の鋭敏な人とそうでない人をあらかじめテストを行いパネルから除き、平均的な測定として公平を保ちます。また、一連の試験は臭気測定業務事業者(臭気判定士)の管理のもとに行われます。

このにおいの試験を行う人(嗅覚パネル)は6人以上で行います。嗅覚の鋭敏な人とそうでない人をあらかじめテストを行いパネルから除き、平均的な測定として公平を保ちます。また、一連の試験は臭気測定業務事業者(臭気判定士)の管理のもとに行われます。

出典:環境省「臭気対策行政ガイドブック」

新しい規制基準

1 規制地域

市街化区域内です。

2 規制対象

市街化区域内に立地する工場・事業場からの、事業活動に伴って発生するにおいが対象になります。

3 規制基準

工場・事業場の敷地境界線上の臭気、気体排出口から排出された臭気及び排出水の臭気について、1号から3号の規制基準があります。

規制基準は市街化区域内をA区域(居住地域)、B区域(商業地域)、C区域(工業地域)に設定します。

規制基準は市街化区域内をA区域(居住地域)、B区域(商業地域)、C区域(工業地域)に設定します。

(1) 1号基準(事業場の敷地境界における規制基準)

地域区分 | 規制地域 | 規制基準値 |

A区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 臭気指数 12 |

B区域 | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 臭気指数 15 |

C区域 | 工業地域 | 臭気指数 19 |

(2) 2号基準(気体排出口の規制基準)

1号基準値を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数

1号基準値を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数

(3) 3号基準(排出水の規制基準)

地域区分 | 規制基準 |

A区域 | 臭気指数 28 |

B区域 | 臭気指数 31 |

C区域 | 臭気指数 35 |

出典:環境省「悪臭防止法の手引きパンフレット」

「悪臭防止法に基づく規制方法が変わります」のパンフレットをご覧ください。