ヤングケアラーについて

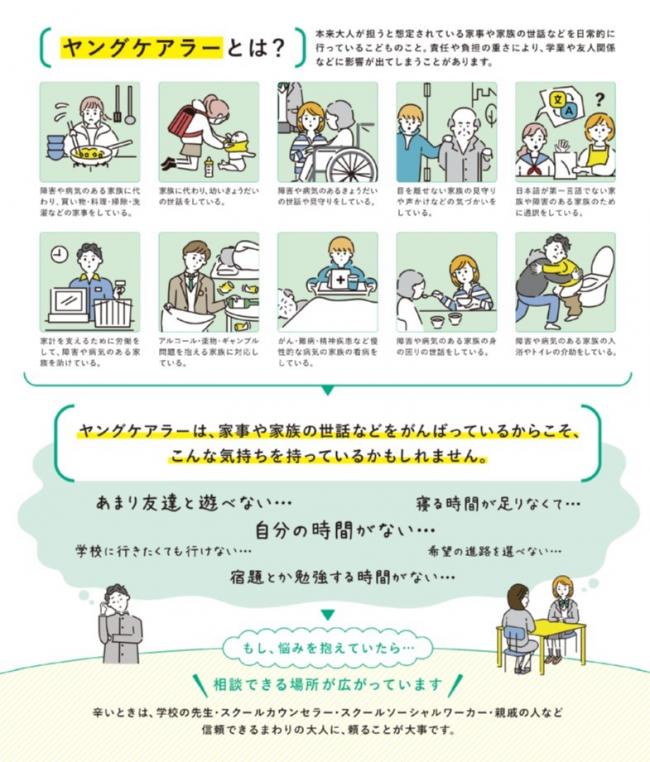

ヤングケアラーとは

家族の介護や日常生活上の世話を過度に行っているこども・若者のこと。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまう場合があります。

ヤングケアラーは家族の健康や生活を支えるために、以下のようなケアを日常的に行っています。

(参考)こども家庭庁ホームページより(https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer<外部リンク>)

文部科学省と厚生労働省が令和3年3月に発表した「ヤングケアラーの実態に関する調査結果」によると、回答した中学生2年生の17人に1人がヤングケアラーでした。

周囲から「お手伝いを頑張っているよい子」と思われている子どもたちの中には、年齢に見合わない家事や家族の世話を担っているお子さんがいます。そのために、本来なら享受できたはずの、勉強に励む時間、部活に打ち込む時間、友達との他愛ない時間など『子どもとしての時間』を引き換えにしていることがあります。

ヤングケアラーの抱える問題

ヤングケアラーの方は、このようなことで悩んだり、困っていることがあります。

- こころや身体の疲れを感じる。健康が損なわれる。

- 十分な睡眠がとれない。

- 学業に影響する(勉強する時間が十分確保できない。授業に集中できない)。

- 学校を欠席したり、遅刻や早退をしてしまう。

- 部活動や友人と遊ぶ時間が奪われる。自分の時間がもてない。

- 友人や先生に家族のことを話しづらい。話題が合わない。

- 悩みを相談できず、孤独を感じる。甘えられない。

- 進路や就職に影響する(制限を感じる。希望をあきらめる)。

- 家計を助けるために働かなければならない。 など

児童のみなさんへ

あなたがお世話をすることで、家族は助けられています。でも「友人との違い」に気づいたり、お世話をつらく感じることはありませんか。もしお世話を頑張りすぎて、勉強や遊ぶ時間が思うようにとれず、こころや身体がつらいなら、周りの大人と一緒に見直す必要があるかもしれません。

家族のこと、自分のことで悩んでいたら、誰かに話してみませんか?

もしかしたら話すだけでも気持ちが楽になるかもしれません。

■たとえばこんな人に話してみませんか

- 担任の先生、部活動の先生、養護教諭、その他の学校の先生

- 学校のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

- 病院や福祉サービスのスタッフ

- 地域の大人(民生委員など)

■周囲の人には話しにくい…

そんな時は≪子ども子育て課子ども福祉係≫へご相談ください。

どうすれば家族の生活がより良くなるのか、そして自分のことも大切にできるのか、一緒に考えていきましょう。

周囲の大人・関係者のみなさんへ

子ども自身にはヤングケアラーという自覚がなく、支援が必要でもなかなか表面化しにくい傾向があります。そのため、多くの子どもは自ら相談することが難しく、ひとりで抱え込みやすい状態にあります。

周りの人が〝ヤングケアラー”の存在に気づき、声をかけ、話を丁寧に聞くことが大切な一歩です。

あなたの周りにいる子どもで「もしかしたらヤングケアラーかもしれない」と感じた時には≪子ども子育て課子ども福祉係≫へご相談ください。個人情報は厳守いたします。

相談窓口

- 上山市子ども子育て課 子ども福祉係 ☎023-672-1111 内線128

(平日8時45分~16時30分 ※土日・祝日・年末年始は休み) - 24時間子どもSOSダイヤル(文部科学省)<外部リンク> ☎0120-0-78310 (24時間受付)

- 子どもの人権110番(法務省)<外部リンク> ☎0120-007-110(平日8時30分~17時15分 ※土日・祝日・年末年始は休み)

- 児童相談所 相談専用ダイヤル<外部リンク> ☎0120-189-783

相談からの流れ

- ご相談をいただきましたら、まずは状況をお伺いします。

- 相談者と一緒に、課題を整理して、取り組めることから実行します。

- 取組を行う時に必要な場合は、一緒に出かけて手続きや説明のお手伝いをします。

相談の内容は一人ひとり異なるので、すぐに解決策がみつからないこともありますが、職員が一緒に考えていきます。対面でのご相談は事前にお電話でご予約ください。

その他の相談窓口

- こども家庭庁ホームページ「ヤングケアラーについて」<外部リンク>

- 一般社団法人日本ケアラー連盟<外部リンク>

9/2ヤングケアラー研修会を開催しました

家族の介護や世話を大人に代わりにこどもが日常的に行う「ヤングケアラー」に関する研修会を9月2日、上山市役所大会議室で開催しました。福祉や保育、教育関係者など40人が、実態や課題、支援方法、気付きのポイントについて理解を深めました。

ヤングケアラー支援についてと題し、一般社団法人山形県地域包括支援センター等協議会の二関コーディネーターより、ケアが日常化してしまうことでの実態把握や支援の難しさについて事例を交えながら紹介。「状況が変化していくことを前提に、本人や家族の意思を尊重しながら、長い時間をかけて伴走して支援していく必要がある」「こどもと関わるうえで、ヤングケアラーがいるかもしれないと常に意識し、見過ごさないよう見ようと意識することを大事にしたい」と伝えました。

みなさんの周りに、心配なお子さんやつらい思いをしているお父さんやお母さんがいらっしゃる場合は、情報提供で構いません。上山市子ども子育て課までご連絡ください。

連絡先:子ども子育て課 023-672-1111