水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて(5年水張りルール)

水田活用の直接支払交付金(水活)における交付対象水田について、令和9年度以降、過去5年間に一度も水張り(水稲作付け)が行われていない農地については、原則として交付対象外になるとお知らせしておりましたが、農林水産省では、令和7年1月に方針を変更し、水田を対象として支援する水活を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換する方向で令和9年度から根本的に見直すこととし検討を行っております。

このため、令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求めない方向ですが、現行水活の令和7年・8年の対応としては、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りしなくても交付対象とするとされ、令和7年4月に連作障害を回避する取組について示されました。

水田で転作をされている耕作者や、水田を所有しており貸付け等を行っている方にとっては影響の大きい改正内容となっておりますので、交付対象水田の要件について十分にご確認いただきますようお願いします。

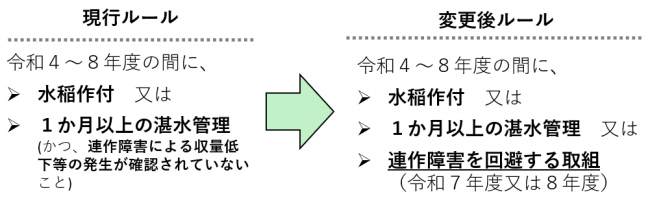

現行の「水田活用の直接支払交付金」におけるルールの変更内容

※ 令和4~6年度に、水稲作付又は1か月以上の湛水管理に取り組んだ方は、令和7年度又は8年度の連作障害回避の取組は必須ではありません。

※ 1か月以上の湛水管理を実施した場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認は求めません。

水稲作付または1か月以上の水張り湛水管理(水張り)

次のいずれかの対応が必要です。

(1)水稲を作付けする

作付けする年度は、営農計画書の作物名を「水稲」に修正し、提出してください。

(2)湛水管理(水張り)を1か月以上行うことに加え、連作障害による収量低下が発生していない。

湛水管理を行う場合は事前に連絡をお願いします

水張り初日および最終日に、職員が現地確認(写真撮影、水路、畦畔等の要件確認)を行います。連絡が無く水張りを行った場合は、水張りを行ったとは認められません。

連作障害を回避する取組

次のいずれかの取組が必要です

(1)土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む。)の施用

(2)土壌に係る薬剤の散布

(3)後作緑肥の作付け

(4)病害虫抵抗性品種の作付け

(5)地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組

例えば・・・

最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石灰を施用

土づくりに向け、播種前に、発酵鶏糞を施用

センチュウ対策として、作付前に、くん蒸型の薬剤を使用し、土壌を消毒 など

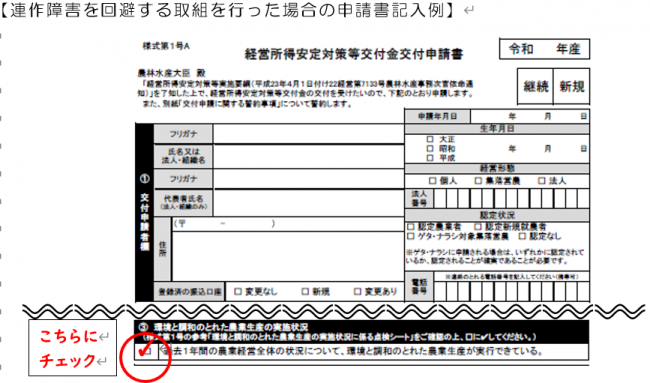

連作障害を回避する取組を行った場合の手続きをお願いします

(1)令和7年に、水田活用の交付金の申請を行う方は、申請書の「③環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄にチェックをお願いします。

(2)取組を行ったことが分かる書類(農業者が作成する作業日誌、栽培管理記録簿等)や作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)の保管をお願いします。

参考資料

水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールの変更について [PDFファイル/554KB]

主な質問

Q1 水稲作付を予定しています、手続きが必要ですか?

A1 水稲作付を行った場合は、手続きは必要ありません。営農計画書(水稲共済細目書)及び上山市農業再生協議会の現地確認等で水稲作付を確認します。

Q2 1か月以上の水張り湛水管理は、何をしたらいいの?

A2 1か月以上の期間、水稲作付と同程度の湛水管理(水張り)を行うことが必要となります。水張を行う前に上山市役所農林夢づくり課(電話023-672-1111内線401)までお知らせください。次の2点について、確認します。

① 水張りを行う水田の状況

② 水張りの実施状況(1か月以上の水張り湛水管理の状況・写真)

Q3 「地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組」とは具体的のどのようなものですか?

A3 農業者が行った連作障害を回避する取組を幅広く判断していくことを考えていますが、作物や農地の状況(地力)などにより異なると思いますので、ご相談ください。

Q4 過去(令和4年度から令和6年度)に水張りを行ったが、令和7年・8年に連作障害を回避する取組は必要ですか?

A4 制度的には、令和7年・8年の連作障害を回避する取組は不要ですが、取組みを行うことにより収量の増加、品質の向上が見込まれる場合は、農業者の判断により実施ください。